Landwirtschaft nach den Prinzipien der Permakultur erfolgreich entwickeln. Welche Chancen bieten sich für interessierte Bäuerinnen und Bauern und solche, die es noch werden möchten? Im ersten waldgarten.global Online-Dialog diskutierten namhafte Expert/innen dieses spannende Thema.

Mit Erwerbswaldgärten kann Permakultur wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden. Dabei gilt es, sechs wichtige Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen.

Gestalte deinen eigenen Waldgarten nach deinen Wünschen und hol dir Unterstützung in unserem Online-Basiskurs Waldgartengestaltung …

In Kürze beginnen wir mit der Walnussernte in unseren Waldgärten und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr euch ohne großen Aufwand die Ernte vereinfachen könnt.

Ein beträ chtlicher Anteil unserer Walnussbäume steht auf Steilflächen und Böschungen. Damit nutzen wir einerseits Flächen, die in herkömmlichen Bewirtschaftungsformen nicht genutzt werden und andererseits finden die Bäume auf Steilflächen einen Standort, der die Beschattung der restlichen Fläche in Grenzen hält.

chtlicher Anteil unserer Walnussbäume steht auf Steilflächen und Böschungen. Damit nutzen wir einerseits Flächen, die in herkömmlichen Bewirtschaftungsformen nicht genutzt werden und andererseits finden die Bäume auf Steilflächen einen Standort, der die Beschattung der restlichen Fläche in Grenzen hält.

Um die Bewirtschaftung zu erleichtern, habe ich aus alten Terrassenbrettern mit einfachem, technischem Aufwand einen Pfad gelegt und damit für eine bequemere Begehbarkeit der Steilfläche gesorgt.

Ursprünglich habe ich überlegt, am Fuß der Böschung eine Plane zu spannen, wo sich die Walnüsse beim Herunterfallen sammeln. Bei der Vorbereitung der Gestaltungsgrundsätze für unseren demnächst beginnenden dritten Basiskurs ist mir jedoch der Grundsatz „Energievermeidung durch Nachgiebigkeit“ in den Sinn gekommen und ich habe nach einfacheren Lösungen gesucht.

In der Waldgartengestaltung versuche ich, Eingriffe in die Fläche so gut es geht zu vermeiden. Das spart Kosten und Energie und führt darüber hinaus dazu, die Kreativität und die Suche nach angepassten Lösungen anzuspornen.

Das Ergebnis: den Gras- und Staudenbewuchs kurz vor der Ernte mähen und die Mahd als Auffangeinrichtung für die herunterkullernden Walnüsse nutzten. Nach der Ernte bleibt die Mahd liegen. Durch die Verrottung ergibt sich im Laufe der Zeit eine zusätzliche Tritterleichterung und so können die Steilflächen Jahr für Jahr leichter bewirtschaftet werden.

Das Ergebnis: den Gras- und Staudenbewuchs kurz vor der Ernte mähen und die Mahd als Auffangeinrichtung für die herunterkullernden Walnüsse nutzten. Nach der Ernte bleibt die Mahd liegen. Durch die Verrottung ergibt sich im Laufe der Zeit eine zusätzliche Tritterleichterung und so können die Steilflächen Jahr für Jahr leichter bewirtschaftet werden.

Gerne berichte ich in den nächsten Wochen über das Ergebnis bzw. freu mich über eure Erfahrungsberichte.

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

Das Waldgartenjahr geht in die zweite Hälfte. Die Pflanz- und Pflegearbeiten sind fürs erste abgeschlossen und eigentlich sollte die Freude über die beginnende Ernte im Vordergrund stehen. Eigentlich? Ja, eigentlich, denn viele Waldgärtner/innen laufen im Frühjahr Gefahr, die Vielfalt und die Menge zu übertreiben.

Wie schön ist es doch, so viel als möglich an unterschiedlichen Gemüsen in den Waldgarten zu integrieren. Das Ziel der Selbstversorgung sollte wenn möglich noch übertroffen werden und Platz ist noch genügend vorhanden. Das Frühjahr als idealer Zeitpunkt zum Pflanzen von zusätzlichen Bäumen und Sträuchern hat viele von uns verleitet, den einen oder anderen Platz im Waldgarten noch auszufüllen.

Die Begeisterung des Frühlings weicht der Erschöpfung des Sommers. Jetzt, wo die Zeit der Erholung und Entspannung einziehen sollte, gilt es, noch einmal die Beikräuter zu regulieren, Mulch aufzubringen, Instandhaltungsarbeiten zu erledigen und bei zu wenig Niederschlag all die wasserbedürftigen Pflanzen zu versorgen.

Aus eigener Erfahrung kenne ich diese Zeit im Waldgartenjahr. Möglicherweise geht es der einen oder anderen Leser/in auch so? Deshalb möchte ich euch ein paar Tipps aus der Waldgartengestaltung mit auf den Weg geben:

Gemüse und Sträucher entlang der Wege einplanen

Eine durchdachte und optimierte Wegführung durch den Waldgarten ist ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Auf diese Weise kannst du die Arbeiten im Vorbeigehen erledigen.

Den Reihenabstand zwischen den Gemüsereihen vergrößern

Einjähriges Gemüse verursacht den meisten Arbeitsaufwand im Waldgarten und hält uns fast das ganze Jahr auf Trab. Eine Verbreiterung des Reihenabstandes, kombiniert mit der Anlage einer Begrünung zwischen den Reihen liefert mir ausreichend Mulchmaterial vor Ort und erleichtert die Bearbeitung.

Wasserbedürftiges Gemüse in Senken

Grundsätzlich sollte Gemüse beim Gießen nicht allzu verwöhnt werden. Ein üppiges Gießen fördert das Wurzelwachstum in bodennahen Schichten. Dadurch entwickeln die Pflanzen keine kräftigen Wurzeln in die Tiefe. Nutzt, sofern es möglich ist, Senken in euren Waldgärten zum Gemüseanbau. In Senken sammelt sich nach Regenfällen mehr Oberflächenwasser und der Boden bleibt länger feucht.

Die positiven Auswirkungen der Sommerbeschattung nutzen

Vor allem in der Sommerhitze erwärmt sich der Boden sehr stark und fördert die Verdunstung. Nutzt hier die Beschattung für empfindliche Pflanzen. Es gibt auch gute Tools, mit denen ihr den Sonnenverlauf bzw. die Beschattung über das Jahr für euer Grundstück verfolgen könnt. https://www.sonnenverlauf.de/#/48.1917,16.4135,4/2021.04.18/14:20/1/3

Einsatz von angepasster Technologie

Bei größeren Flächen und im Erwerbswaldgartenbau stößt ihr sehr rasch an die Grenzen eurer verfügbaren Arbeitszeit. Der Einsatz von einfacher und bodenschonender Technik unterstützt euch bei der Arbeit und schenkt euch Zeit für Erholung, Entspannung und eure Beobachtungen, um euren Waldgarten weiterzuentwickeln.

Erholungsorte schaffen und nutzen

Schon bei der Entwurfsplanung eures Waldgartens solltet ihr Erholungsorte einplanen. Von der einfachen Bank unter einem Baum bis hin zur schattenspendenden Laube sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Nutzt diese Orte zur Erholung und Entspannung. Die besten Ideen für die Weiterentwicklung fallen euch in Momenten der Entspannung und der Ruhe ein.

Ganz bestimmt fallen euch noch viele weitere Ideen ein, wie ihr euch das Waldgartenjahr erleichtern könnt. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Freude mit euren Waldgärten,

Euer Waldgärtner

Reinhard

„Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.“

In diesem Beitrag möchte ich die vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten von Waldgärten aufzeigen. Jeder Waldgarten ist ein individueller Ausdruck und trägt die Handschrift der jeweiligen Gestalterin bzw. des Gestalters. Welchen Schwerpunkt der eigene Waldgarten hat, hängt sehr stark von der Zielsetzung und der Größe der Fläche ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es in der Waldgartengestaltung ein vielfältiges Zielbündel geben, wo einzelne Ziele miteinander kombiniert werden.

Das Waldgartenprinzip habe ich bereits im Blogbeitrag „eine Besonderheit zwischen Wald und Garten“ erläutert. Betrachten wir nun gemeinsam die einzelnen Waldgärten.

Freizeitgarten

Wenn ich meinen Garten überwiegend zur Freizeitnutzung gestalten möchte, muss ich mir Klarheit darüber verschaffen, welche Art von Freizeitaktivitäten für mich erstrebenswert sind? Der Anblick einer vielschichtig strukturierten, farbenprächtigen Pflanzenkulisse mit zahlreichen Aufenthalts- und Erholungsplätzen schafft eine Oase der Ruhe, eine offene Sonnenfalle mit Ausrichtung nach Westen lässt unvergessliche Sonnenuntergangserlebnisse zu, Biotope schaffen eine angenehme Atmosphäre und können als Schwimmteiche genutzt werden. Ebenso kann ein dicht bepflanzter Waldgarten mit verschlungenen Wegen die Abenteuerlust wecken und zu Beobachtungen anregen. Möglicherweise wird ein Freizeitgarten so gestaltet sein, dass sich der Arbeits- und Pflegeaufwand in Grenzen hält und der Erholungsnutzen im Vordergrund steht.

Freizeitgärten mit vorwiegender Erholungsfunktion

Naschgarten

Im Naschgarten überwiegt die Verwendung von essbaren Pflanzen. Die Zielsetzung liegt dabei in der vielfältigen Bepflanzung mit unterschiedlichen Wuchshöhen, wobei von jeder Art nur wenige Pflanzen zum Einsatz kommen. Bei der Auswahl der Pflanzen stehen die eigenen Geschmackserwartungen im Vordergrund. Naschgärten eigen sich aber auch sehr gut für Experimente, um den kulinarischen Horizont zu erweitern. Bei der Planung sollte das Augenmerk auf die unterschiedlichen Erntezeitpunkte gelegt werden, um nahezu ganzjährig saisonales Obst, Gemüse und Kräuter ernten zu können.

saisonale Köstlichkeiten im eigenen Naschgarten

Selbstversorgergarten

Während beim Naschgarten die Vielfalt in geringen Mengen im Vordergrund steht, zielt der Selbstversorgergarten darauf ab, größere Mengen an Früchten zu ernten, um so viel wie möglich vom Jahresbedarf an Obst und Gemüse zu ernten. Die meisten Obstbäume, Sträucher und Gemüsen benötigen allerdings mehr Sonne. Daher ist bei dieser Form der Waldgartengestaltung auch darauf zu achten, dass sich die Zahl der hochwüchsigen, breitkronigen Bäume einerseits in Grenzen hält, andererseits auf eigens dafür geschaffene Zonen erstreckt.

eigenes Obst und Gemüse im jungen Waldgarten – mit Sicherheit ein Genuss

Schaugarten

Schaugärten werden gestaltet, um auf die große Zahl an essbaren Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Gemüsen aufmerksam zu machen. Sowohl im öffentlichen Raum als auch für private oder betriebliche Zwecke kann ein Schaugarten die Aufmerksamkeit der Bevölkerung bzw. die Aufmerksamkeit von Gästen und Kunden auf sich ziehen. Darüber hinaus können zum Beispiel in der Gastronomie und Hotellerie die Früchte auch in der hauseigenen Küche den Speisen und Getränken eine unverwechselbare Note geben.

Schaugärten wecken öffentliches Interesse

Erwerbswaldgarten

Speziell für kleinstrukturierte, landwirtschaftliche Betriebe bietet der Erwerbswaldgarten eine gelungene Alternative zur herkömmlichen Landwirtschaft. In Verbindung mit einer Be- und Verarbeitung der Produkte und einer regionalen Vermarktung können mit Erwerbswaldgärten Einkommen erzielt werden, die eine Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes zumindest im Nebenerwerb ermöglichen.

Bei den Erwerbswaldgärten gibt es aus meiner Sicht zwei grundsätzliche Strategien. Einerseits bleibt die Vielfalt in der Gestaltung erhalten. Das Vorhandensein einer vielfältigen Produktpalette mit relativ kleinen Produktionsumfängen erfordert jedoch eine angepasste Vermarktungsstrategie. Darüber hinaus ist die Frage zu klären, wie weit sich eine große Vielfalt in Produktion und Verarbeitung arbeitstechnisch bewerkstelligen lässt? Andererseits kann mit der Strategie von Hauptfrüchten im Waldgarten gearbeitet werden. So können zum Beispiel zwei bis drei Früchte in größeren Umfang in das Waldgartenkonzept aufgenommen und in weiterer Folge be- und verarbeitet werden. Diese Strategie ist vor allem dann zu empfehlen, wenn die vorhandene Arbeitskapazität nicht ausreicht.

Erwerbswaldgärten – eine Chance für kleinstrukturierte Betriebe

Waldgärten im öffentlichen Raum

Die Sehnsucht vieler Menschen nach Aufenthalt und sinnvoller Beschäftigung in der Natur wächst in unserer westlich industrialisierten Gesellschaft kontinuierlich. Kooperative Landbewirtschaftungsprojekte, urban gardening und essbare Landschaften liegen ganz im Trend unserer Zeit. Zahlreiche Gemeinden im ländlichen Raum, aber auch im städtischen Bereich gehen dazu über, Flächen für diese Zwecke zur Verfügung zu stellen. Die Vision der Gestaltung von Waldgärten im öffentlichen Raum unter Einbindung der interessierten Bevölkerung und mit Unterstützung fachkundiger Expert/innen seitens der Gemeinde steht bereits in den Startlöchern und findet immer häufiger Zuspruch. Derartige Projekte eignen sich vor allem aus sozialer Sicht hervorragend, um Menschen aktiv ins Gesellschaftsleben einzubinden, zu integrieren und zu einem eigenverantwortlichen Handeln zu motivieren.

Ich bin mir ganz sicher, dass ich nur einen Teil der zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten besprechen konnte und freu mich auf eure Anregungen und Kommentare. Im Frühling starten wir mit unserem Online Basiskurs. Auch da habt ihr die Möglichkeit, mehr über die Vielfalt der Waldgärten kennen zu lernen.

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

Waldgärten sind einer jungen Waldgesellschaft nachempfundene Pflanzengemeinschaften mit überwiegend essbaren Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Wildgemüsen. Eine Vielzahl an unterschiedlichen Wuchsformen wird dabei auf die bestmöglichste Art und Weise kombiniert, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, ein lokales Kleinklima zu schaffen und mit dem geringstmöglichen Arbeits- und Maschinenaufwand den besten Nutzen zu erzielen.

Ein junger Mischwald im unteren Traisental – so ähnlich könnte die Umgebung für die erste Waldgartengestaltung unserer Vorfahren ausgesehen haben.

Waldgärten sind mit großer Wahrscheinlichkeit schon so alt wie die Menschheit selbst. Aus anthropologischen Quellen wissen wir, dass sich unsere Vorfahren in savannenähnlichen Landschaften entwickelten, die ihre biologischen Grundbedürfnisse am besten befriedigen konnten. Ein lockerer Baumbestand inmitten fruchtbaren Graslandes bot zugleich reichlich Nahrung und Schutz.

Über viele Jahrtausende verbrachte die Menschheit als Jäger und Sammler und schuf einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz hinsichtlich der Nutzbarkeit von Pflanzen. Es ist anzunehmen, dass die Menschen mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit auch die Fähigkeit zur Pflanzenvermehrung praktizierten und in den ausgewählten Landschaften jene Pflanzen zu kultivieren begannen, die sie aus ihrer Entwicklungsgeschichte heraus bereits kannten. Auch wenn dieser Aspekt in der Literatur in diesem Kontext noch nicht formuliert wurde, so kann der Übergang zur Sesshaftigkeit durchaus als Beginn der Waldgartengestaltung betrachtet werden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit pflanzten unsere Vorfahren rund um ihre ersten Siedlungen eine Vielzahl an Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Wildgemüsen mit unterschiedlichen Wuchshöhen und dürfen somit als die Gründer/innen der Waldgartengestaltung bezeichnet werden.

Die Erfolgsgeschichte der menschlichen Evolution ist untrennbar mit ihrer Anpassungsfähigkeit verbunden. Bei der Besiedelung der Kontinente versuchten die Menschen, sich an die örtlichen und klimatischen Gegebenheiten anzupassen und schufen ganz spezifische Waldgartensysteme, die sich ihrer Lebensumwelt anpassten. Noch heute finden wir dieses traditionelle Wissen in zahlreichen indigenen Kulturen auf der ganzen Welt.

Die Waldgartengestaltung hat darüber hinaus auch einen bedeutenden sozialen Aspekt. Ärmere Bevölkerungsgruppen schufen mit einzelnen Waldgartensystemen auf kleinster Fläche eine enorme Produktivität, die ihre Ernährung und damit auch ihr Überleben sicherte.

Gegenwärtig werden rund 80 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche auf der Welt von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bewirtschaftet. Der Großteil von ihnen wirtschaftet nach traditionellen Anbaumethoden. Die weltweiten Erfahrungen aus dem Bereich der Waldgartengestaltung können dazu beitragen, kleinbäuerliche Strukturen zu bewahren und in ihrer wirtschaftlichen Existenzgrundlage weiter zu entwickeln und zu verbessern.

Ernesto Flores Apaza – Präsident der Nation Queros (von 2017 bis 2019) in den Anden Perus kultiviert in seinem, dem Haus angeschlossenen Gewächshaus, Gemüse auf 4.700 m Seehöhe.

Mitte der 1970er Jahre wurde auf Initiative des Kanadiers John Bene vom International Development Research Centre (IDRC) das International Council for Research in Agroforestry (ICRAF) gegründet, in dem unter Federführung der UNO Wissenschaftler/innen gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung in nahezu allen Teilen der Welt Projekte zur Verbesserung der Waldgartensysteme initiieren und betreuen. Daraus ist ein großer Fundus an wissenschaftlichen Publikationen zu den unterschiedlichsten Themenstellungen entstanden.

Valle Sagrale am Ufer des Rio Urubamba (Peru) – in Quellouno bewirtschaftet David mit seiner Familie einen vielfältigen Waldgarten auf ca. 3 ha. Neben der Selbstversorgung liefern die Früchte einen Großteil des Familieneinkommens.

Es verwundert daher nicht, dass auch die Permakulturbewegung nahezu zeitgleich auf das bewährte Waldgartenkonzept zurückgegriffen hat. Bill Mollison und David Holmgren entwickelten das theoretische Konzept der Permakultur und wurden dafür 1981 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.

Innerhalb der Permakulturbewegung gelten im Feld der Waldgartengestaltung Robert Hart und Martin Crawford als erste Pioniere, die das Waldgartenkonzept im europäischen Raum wiederentdeckt haben. An dieser Stelle soll auch noch Patrick Whitefield erwähnt werden, dessen Buch: “ Das große Handbuch Waldgarten – Biologischer Obst-, Gemüse- und Kräuteranbau auf mehreren Ebenen“ auch in deutscher Sprache erschienen ist.

Eine Liste an vielfältiger, größtenteils englischsprachiger Literatur zum Thema findet ihr im Anhang des Beitrages.

Wenn ihr Anregungen, Ergänzungen oder Kommentare zur Geschichte der Waldgärten habt, freu ich mich über eure Rückmeldungen.

Ich bin sehr dankbar dafür, Teil dieser großartigen Bewegung sein zu dürfen und wünsche euch eine gute Zeit.

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

Ausgewählte Literatur zum Thema Agroforestry:

Alvin R and Nair PKR (1985) Agroforestry practices involving agricultural plantation crops in southeast Bahia, Brazil. Agroforestry Systems (in press)

Ambar S (1982) Overview of the results of tradition alagroforestry study in Ci-Tarum river basin, West Java. Paper presented to The Regional Seminar-Workshop in Agroforestry, 18–22 October, 1982. SEARCA, College, Laguna, The Philippines

Arnold GW and de Wit CT (eds) (1976) Critical Evaluation of Systems Analysis in Ecosystem Research and Management. Centre for Agric. Pub. Docum., Wageningen, The Netherlands

Atmosoedaryo S and Wijayakusumah K (1979) Ecological aspects of agroforestry in the lowland humid tropics: Southeast Asia. In: Chandler T and Spurgeon D (eds) International Cooperation in Agroforestry, pp. 117–128. ICRAF, Nairobi

Boonkird S-A, Fernandes ECM and Nair PKR (1984) Forest villages — an agroforestry approach to rehabilitating forest lands degraded by shifting cultivation in Thailand. Agroforestry Systems 2:87–102

Bourke RM (1984) Food, coffee and Casuarina: an agroforestry system from the Papua New Guinea highlands. Agroforestry Systems 2:273–279

Buck L (ed) (1981) Proceedings of the Kenya National Seminar on Agroforestry. November, 1980. ICRAF/Univ Nairobi, Nairobi

Chandler T and Spurgeon D (eds) (1979) International Cooperation in Agroforestry. Proceedings of ICRAF/DSE Conference. ICRAF, Nairobi

Combe J and Budowski G (1979) Classifiacation of agroforestry techniques. In: de las Salas (ed) Proceedings of the Workshop on Agroforestry Systems in Latin America, pp 17–47. CATIE, Costa Rica

de las Salas G (ed) (1979) Proceedings of the Workshop on Agroforestry Systems in Latin America. CATIE, Turrialba, Costa Rica

de Wit CT and J Goudrian (1974) Simulation of Ecological Processes. Centre for Agric Pub Docum, Wageningen, The Netherlands

Evans PT and Rombold JS (1984) Paraiso (Melia azedarach var. ‘Gigante’) woodlots: an agroforestry alternative for the small farmer in Paraguay. Agroforestry Systems 2:199–214

Food and Agriculture Organization (1981a) Agroforesterie Africaine. FAO, Rome

Food and Agriculture Organization (1981b) India and Sri Lanka: Agroforestry. FAO, Rome

Felker P (1978) State of the Art: Acacia albida as a Complementary Intercop with Annual Crops. Univ California, Berkely, California (AID/afr C-1361; mimeo)

Fernandes ECM, O’Kting’ati A and Maghembe J (1984) The Chagga home-gardens: a multi-storied agroforestry cropping system in Mt. Kilimanjaro, N. Tanzania. Agroforestry Systems 2:73–86

Fonzen P and Oberholzer E (1984) Use of multipurpose trees in hill farming systems in western Nepal. Agroforestry Systems 2:198–197

Getahun A, Wilson GF and Kang BT (1982) The role of trees in the farming systems in the humid tropics. In: MacDonald LH (ed) Agroforestry in the African Humid Tropics, pp 28–35. United Nations University, Tokyo

Grainger A (1980) The development of tree crops and agroforestry systems. Intern Tree Crops J 1:3–14

Hecht SB (ed) (1982) Amazonia: Agriculture and Land Use Research. CIAT, Cali, Colombia

Heuveldop J and Lagemann J (eds) (1981)Agroforestry: Proc of a seminar held at CATIE, 23 February-3 March, 1981. CATIE, Turrialba, Costa Rica

Hoekstra DA and Kuguru FM (eds) (1982) Agroforestry Systems for Small-Scale Farmers. ICRAF/BAT, Nairobi

Huxley PA (1983) Comments of agroforestry classification with special reference to plants. In: Huxley PA (ed) Plant Research and Agroforestry, pp 161–171. ICRAF, Nairobi

Indian Council of Agricultural Research (1979) Proceedings of the National Seminar on Agroforestry, May 1979. ICAR, New Delhi

International Council for Research in Agroforestry (1983a) A Global Inventory of Agroforestry Systems: A Project Announcement. Agroforestry Systems 1: 269–273

International Council for Research in Agroforestry (1983b) Draft guidelines for agroforestry diagnosis and design. Working Paper 7, ICRAF, Nairobi

Johnson DV (1983) Agroforestry Systems in Northeast Brazil. Report of the Special Consultant. ICRAF, Niarobi (unpublished)

Johnson DV and Nair PKR (1984) Perennial crop-based agroforestry systems in northeast Brazil. Agroforestry systems 2:281–292

King KFS (1979) Agroforestry and the utilization of fragile ecosystems. Forest Ecol Management 2:161–168

Kronick J (1984) Temporal analysis of agroforestry systems for rural development. Agroforestry Systems 2:165–176

Kundstadter P, Chapman EC and Sabhasri S (eds) (1978) Farmers in the Forest: Economic Development and Marginal Agriculture in Northern Thailand. East-West Center, Honolulu, Hawaii

Little EL (1983) Common Fuelwood Crops: A Handbook for their Identification. McClain Printing Co., West Virginia

Lyanage M de S, Tajwani KG and Nair PKR (1984) Intercropping under coconuts in Sri Lanka. Agroforestry Systems 2:215–228

Lundgren B (1982) The use of agroforestry to improve the productivity of converted tropical land. Prepared for the Office of Technology Assessment of the United States Congress. ICRAF Miscellaneous Papers, ICRAF, Nairobi (unpubl)

Lundgren B and Raintree JB (1982) Sustained agroforestry. In: Nestel B (ed) Agricultural Research for Development: Potentials and Challenges in Asia, pp 37–49. ISNAR, The Hague

McDonald LH (ed) (1982) Agroforestry in the African Humid Tropics. United Nations University, Tokyo

Mann HS and Saxena SK (eds) (1980) Khejri (Prosopis cineraria) in the Indian Desert. CAZRI Monograph No 11. Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur, India

Nair PKR (1979) Intensive Multiple Cropping with Coconuts in India: Principles, Programmes and Prospects. Verlag Paul Parey, Berlin (West)

Nair PKR (1983a) Some promising agroforestry technologies for hilly and semi-arid regions of Rwanda. In: Chang J (ed) Report of a Seminar on Agricultural Research in Rwanda: Assessment and Perspectives, pp 93–99. ISNAR, The Hague

Nair PKR (1983b) Agroforestry with coconuts and other tropical plantation crops. In: Huxley PA (ed) Plant Research and Agroforestry, pp 79–102. ICRAF, Nairobi

Nair PKR (1983c) Tree integration on farmlands for sustained productivity of smallholdings. In: Lockeretz W (ed) Environmentally Sound Agricultural Alternatives, pp 333–350, Praeger, New York

Nair PKR (1985a) Tropical Agroforestry systems and practices. In: Furtado JI and Ruddle K (eds) Tropical Resource Ecology and Development. John Wiley, Chichester, England (in press)

Nair PKR (1985b) Fruit Trees in Agroforestry. Working Paper. Environment and Policy Inst, East-West Center, Honolulu, Hawaii

Nair PKR, Fernandes ECM and Wambugu PN (1984) Multipurpose leguminous trees and shrubs for agroforestry. Agroforestry systems 2:145–163

National Academy of Sciences (1980) Foreword Crops: Shrubs and Trees for Energy Production. NAS, Washington, DC

Neumann I (1983) Use of trees in smallholder agriculture in tropical highlands. In: Lockeretz W (ed) Environmentally Sound Agriculture, pp 351–374. Praeger, New York

Panday K (1982) Fodder Trees and Tree fodder in Nepal. Swiss Devpt Corp, Berne, and Swiss Federal Inst of Forestry Research, Birmensdorf, Switzerland

Pollisco F (1979) National, bilateral and multilateral agroforestry projects in Asia. In: Chandler T and Spurgeon D (eds) International Cooperation in Agroforestry, pp 161–168. ICRAF, Nairobi

Raintree JB (1984) A systems approach to agroforestry diagnosis and design. ICRAF’s experience with an interdisciplinary methodology. Paper to the VI World Congress for Rural Sociology. 15–21 December 1984, Manila

Raintree JB and Lundgren B (1985) Agroforestry potentials for biomass production in integrated land use systems. Presented at the Workshop on Biomass Energy Systems: Building Blocks for Sustainable Agriculture. World Resources Inst 29 Jan–1 Feb. 1985

Richardson SD (1984) Agroforestry in the Pacific Islands. In: Schirmer A (ed) The Role of Agroforestry in the Pacific, pp 53–70. German Foundation for Internatioal Development (DSE), Eschborn, W Germany

Seif-el-Din AG (1981) Agroforestry practices in the dry regions. In: Buck L (ed) Proceedings of the Kenya National Seminar on Agroforestry, 1980, pp 419–434. ICRAF, Nairobi

Sheikh MI and Chima AM (1976) Effect of windbreaks (tree rows) on the yield of wheat crop. Pakistan Journal of Forestry 26:38–47

Sheikh MI and Khalique A (1982) Effect of tree belts on the yield of agricultural crops. Pakistan Journal of Forestry 32:21–23

Singh RV (1982) Fodder Trees in India. Oxford and IBH Pub Co, New Delhi

Ssekabembe C (1985) Perspectives of hedgrow intercropping. Agroforestry Systems (in press)

Stewart PJ (1981) Forestry, agriculture and land husbandry. Commonw For Rev 60(1):29–34

Torres F (1983) Agroforestry: concepts and practices. In: Hoekstra DA and Kuguru FM (eds) Agroforestry Systems for Small-scale Farmers, pp 27–42 ICRAF/BAT, Nairobi

Vergara NT (1981) Integral agroforestry: a potential strategy for stabilizing shifting cultivation and sustaining productivity of the natural environment. Working Paper Environment and Policy Inst, East-West Center, Honolulu, Hawaii

von Maydell H-J (1979) The development of agroforestry in the Sehelian zone of Africa. In: Chandler T and Spurgeon D (eds) International Cooperation in Agroforestry, pp 15–29. ICRAF, Nairobi

von Maydell H-J (1984) Agroforestry Systems and Practices in the Arid and Semi-Arid Parts of Africa. Report of the Special Consultant, ICRAF, Nairobi (unpublished)

Wiersum KF (1980) Observations on agroforestry in Java, Indonesia. Forestry Faculty, Gadjah Mada Univ. Indonesia and Department of Forest Management, University of Wageningen, The Netherlands

Wiersum, KF (1982) Tree gardening and taungya in Java: examples of agroforestry techniques in the humid tropics. Agroforestry Systems 1:53–70

Wilken GC (1977) Integration of forest and small scale farm systems in middle America. Agro-Ecosystems 3:291–302

Wilson GF and Kang BT (1981) Developing stable and productive biological cropping systems for the humid tropics. In: Stonehouse B (ed) A Scientific Approach to Organic Farming, pp 193–203. Butterworth, London

Yandji E (1982) Traditional agroforestry systems in the Central African Republic. In: MacDonald LH (ed) Agroforestry in the African Humid Tropics, pp 52–55. UNU, Tokyo

Young A (1984) Evaluation of agroforestry potential in sloping areas. Working Paper 27. ICRAF, Nairobi

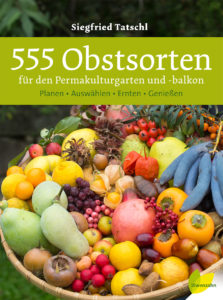

Es ist mir eine große Freude und Auszeichnung, mit Siegfried Tatschl einen über weite Grenzen hin bekannten und anerkannten Experten als Gastautor auf waldgarten.global begrüßen zu dürfen!

Mit seinem Buch „555 Obstsorten“ gibt Siegfried Tatschl einen umfassenden Überblick über die Vielfalt an essbaren Bäumen und Sträuchern unserer kontinental-europäischen Klimazone, und hilft dabei, Vielfalt in unsere Waldgärten zu bringen.

Siegfried Tatschl beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Permakultur und der Idee von „Essbaren Lebensräumen“. Damit liefert er einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung von Waldgärten, schafft aber auch Anregungen zur Bepflanzung von Ödland oder kleinräumigen Flächen. Es gibt zahlreiche Orte um uns herum, um kleine Paradiese zu schaffen. Kurz gesagt: um zu säen, zu pflegen und zu ernten. Richtiges Planen und Gestalten und der sorgsame Umgang mit der Natur stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie der Erhalt der erstaunlichen Sortenvielfalt.

Siegfried Tatschl ist Träumer und Visionär zugleich: Seinen Wunsch, möglichst alle in unserem Klimabereich wachsenden Obst- und Nussarten anzupflanzen, konnte er bei der Gestaltung im „Alchemistenpark“ in Kirchberg am Wagram mit derzeit über 200 Sorten umsetzen. Dieses umfassende Praxishandbuch fasst seinen reichen Erfahrungsschatz zusammen und macht Lust auf das Entdecken und Experimentieren im eigenen Garten.

- die besten Sorten für drinnen und draußen, für Topf und Freiland

- zahlreiche Raritäten, mediterrane und exotische Früchte

- Informationen zu Standort, Pflege und erfolgreicher Vermehrung

- leicht verständliche Einführung in die Grundlagen der Permakultur

- ausführlich recherchierte Bezugsquellen für Pflanzen und Samen

- Verarbeitungstipps und Rezepte

- zusätzlich: Exkurse zu Gewürzen, Gemüse, Pilzen, Bambus

- das Praxisbuch für AnfängerInnen, Fortgeschrittene und Profis

- mit über 500 Farbfotos und Zeichnungen

Siegfried Tatschl lernte dank seiner Großmutter bereits als Kind das Leben mit und von der Natur kennen und schätzen. Der Permakulturpionier und Gestalter des Schaugartens „Alchemistenpark“ in Kirchberg am Wagram teilt in seinem Buch sein umfangreiches Wissen im Anbau bekannter und seltener Obst- und Nussarten. Er lebt mit seiner Familie im eigenen Permakulturparadies in Niederösterreich.

Nachhaltig anbauen, staunen und genießen: Siegfried Tatschl zeigt in 555 Sortenporträts, wie abwechslungsreich und kulinarisch interessant das Angebot an Obst und Nüssen in unseren Gärten sein kann – von A wie Alpenjohannisbeere über S wie Schneeglöckchenbaum bis Z wie Zimthimbeere, von alten heimischen Sorten bis zu anpassungsfähigen Exoten. Im Wohnzimmer, auf der Terrasse, am Balkon oder im eigenen Waldgarten – nahezu überall und ganzjährig lassen sich köstliche Früchte anbauen, ernten und die Sortenvielfalt erhalten.

555 Obstsorten für den Permakulturgarten und –balkon

Planen.Auswählen.Ernten.Genießen

424 Seiten, fest gebunden

mit über 500 Farbfotos und Zeichnungen

€ 34,90

ISBN 978-3-7066-2553-1

Ich bin auch nach fünf Jahren seit der Erstveröffentlichung sehr dankbar über dieses Buch. Jedes Jahr zur Winterzeit blättere ich es durch und stell mir dabei die Frage, welche Pflanzen ich zur Bereicherung meiner Waldgärten noch einbeziehen könnte?

Sigi Tatschl ist gerade dabei, das Buch für die dritte Auflage zu überarbeiten. Vielleicht können wir gemeinsam diesen großen Fundus noch um die eine oder andere Pflanze erweitern, und ihm mit auf den Weg geben? Ich freu mich über eure Tipps und bitte euch, die Vorschläge uns zu mailen 😉

Nun wünsche ich euch einen guten und erholsamen Jahresausklang und schick liebe Grüße in die Welt.

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

Unser Online Basiskurs, der im Frühjahr 2021 startet, richtet sich an Menschen, die eine Fläche zur Verfügung haben und sie zu einem Waldgarten umgestalten möchten. Die charakteristischen Elemente eines Waldgartens habe ich bereits im Blogbeitrag vom 1. November 2020 erläutert.

Unser Online Basiskurs, der im Frühjahr 2021 startet, richtet sich an Menschen, die eine Fläche zur Verfügung haben und sie zu einem Waldgarten umgestalten möchten. Die charakteristischen Elemente eines Waldgartens habe ich bereits im Blogbeitrag vom 1. November 2020 erläutert.

Die Zeit des Spätherbstes und des Winters, wenn die Arbeiten in der Natur ihren Abschluss gefunden haben, eignet sich besonders gut dafür, vorauszuschauen und Ziele für die Gestaltung bzw. für die Weiterentwicklung zu definieren. In diesem Zusammenhang tauchen für mich zwei wesentliche Fragen auf.

- Wie möchte ich meinen Waldgarten gestalten und bepflanzen?

- Wieviel Zeit habe ich für meinen Waldgarten zur Verfügung?

Heute möchte ich mich mit der ersten Frage beschäftigen. Gerade zu Beginn der Waldgartenplanung ist es wichtig, Bilder im Kopf wachsen zu lassen. Ein guter Freund hat einmal einen sehr klugen Satz gesagt: alles was vorstellbar ist, ist möglich. Die Vorstellungskraft in uns ist ein großes Potenzial, dass wir zu jeder Zeit abrufen und nutzen können.

Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, diese Vorstellungskraft zu aktivieren. Alle gemeinsam haben jedoch die Grundvoraussetzung, dass ich zu Beginn meiner Visionsarbeit zur Ruhe kommen soll. Ob das nun ein Verweilen auf meiner Fläche, ein Spaziergang durch die Natur oder die Stille in meiner vertrauten Umgebung ist, das muss jede/r für sich klären.

Im Online Basiskurs werde ich mit euch die einzelnen Techniken der Visionssuche besprechen. Als kleinen Vorgeschmack könnt ihr schon eine einfache Übung machen.

-

- Schließe deine Augen.

- Stell dich auf deiner Fläche entspannt hin und beobachte, wie dein Atem immer ruhiger wird.

- Stell dir vor, wie bei jedem Einatmen leichte Energie von oben durch deinen Körper strömt und wie beim Ausatmen schwere Energie aus dir heraus in den Boden fließt.

- Atme so lange weiter und beobachte diesen Energiefluss bis du spürst, wie du ganz ruhig geworden bist und deine Gedanken nicht mehr abschweifen.

- Spür, wie du mit dem Boden und mit der Natur verbunden bist.

- In dieser entspannten Phase stellst du dir nun die Frage, wie dein Waldgarten aussehen soll?

- Bleib so lange in dieser Entspannung, bis sich in deinem Kopf ein Film entwickelt, bei dem du selbst die Regie führst. Dabei horchst du auf dein Gefühl.

Wenn etwas noch nicht stimmig ist, geh zurück und wiederhole diese Szene so oft, bis sie für dich passt. Am Ende der Übung hast du die Bilder so verinnerlicht, wie sie für dich stimmig sind.

Setz dich danach entspannt hin, lass die Bilder noch weiterwirken und halte deine Eindrücke fest.

Gerne könnt ihr in einem Kommentar über eure Erfahrungen bei dieser Übung berichten. Gerade der Austausch mit anderen Menschen ist ein ganz wichtiger Aspekt der Planung und Gestaltung.

Ich freu mich über eure Rückmeldung und schick herzliche Grüße in die Welt,

Bis bald!

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

In den nächsten Monaten möchte ich in unserem Blog Schritt für Schritt die einzelnen Planungsphasen beschreiben. Zu Beginn stellen sich einmal drei wichtige Fragen.

Wie ist die Ausrichtung des Grundstückes? Der Sonnenverlauf und die Sonneneinstrahlung sind ganz wesentliche Faktoren bei der Gestaltung und geben mir schon einen Hinweis darauf, wo die hohen Bäume stehen werden und wo sich die sonnenliebenden Pflanzen am besten wohlfühlen.

Wie sind die Bodenverhältnisse? Ist der Boden tiefgründig oder seicht, sandig oder lehmig? Entscheidend ist auch die Bodenreaktion. So sehr ich gerne mit Edelkastanien arbeite, für dieses Grundstück mit einem hohen Kalkgehalt werden sie leider nicht geeignet sein.

Welche Bilder von meiner Fläche habe ich im Kopf? Auch diese Frage ist für bereits am Anfang wichtig und gibt mir Klarheit darüber, was ich möchte. Aber nicht nur das, es ist auch entscheidend, wieviel Zeit ich zur Verfügung habe und wieviele Mitmenschen ich für meinen Waldgarten begeistern kann.

Es ist jedes Mal eine große Freude, wenn ich einen neuen Waldgarten gestalten kann. Unser vierter Waldgarten am Biohof wird ein besonderes Gustostückerl. Mit 2.000 m2 hat er gerade eine optimale Größe, um ihn so zu konzipieren, dass er ohne großen Maschinenaufwand bewirtschaftbar wird. Eingebettet in eine terrassierte Weinlandschaft, am Ortsrand gelegen und von beiden Seiten über Wege erreichbar bietet sich eine sehr gute Infrastruktur. Der alte, derzeit ungenutzte Weinkeller stellt eine zusätzliche Bereicherung dar und dieser neue Waldgarten ist gerade einmal drei Minuten zu Fuß vom Biohof entfernt.

Am Anfang ist die Beobachtung besonders wichtig. Die Beobachtung der Fläche samt ihrer Umgebung, aber auch die Beobachtung meiner eigenen Bedürfnisse und jener Bedürfnisse meines persönlichen Umfeldes. Die Gestaltung eines neuen Waldgartens ist immer auch eine Chance, aus der Fülle an Möglichkeiten zu schöpfen und alle denkbaren Gestaltungskonzepte zu erspüren. Im weiteren Verlauf der Planung ergibt sich dann das optimale Konzept, das letzten Endes auch zur Umsetzung gelangt.

Im Online Basiskurs werde ich anhand dieses Grundstückes die einzelnen Planungsschritte mit euch bearbeiten. In unserem Video zum Kurs könnt ihr euch schon näher informieren. Wir werden im Frühjahr 2021 mit unserem Kurs starten und ich halte euch gerne auf dem Laufenden.

Liebe Grüße und bis bald!

Euer Waldgärtner

Reinhard

Geben wir der Natur ein Stück Land zurück.

Quick Links

Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – B...13.06.2025 - 16:01

Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – B...13.06.2025 - 16:01 © Jacek Ulinski / unsplash.com (2022)Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – W...17.04.2025 - 15:50

© Jacek Ulinski / unsplash.com (2022)Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – W...17.04.2025 - 15:50 © Matthias Jünger (2023)Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – W...12.03.2025 - 15:37

© Matthias Jünger (2023)Beitragsserie „Waldgarten im Klimawandel“ – W...12.03.2025 - 15:37 Andine Agroforstwirtschaft23.02.2024 - 21:30

Andine Agroforstwirtschaft23.02.2024 - 21:30 Permaveggies01.02.2024 - 15:02

Permaveggies01.02.2024 - 15:02 Online Kongress14.01.2024 - 17:05

Online Kongress14.01.2024 - 17:05

- Lieber Mathias! Ja, es gibt bereits zahlreiche Orte, die...10.02.2025 - 21:06 von waldgarten .global

- Eine wunderbare Vision! 🌱🍏 Die Idee öffentlicher...10.02.2025 - 09:03 von Matthias

- Das ist eine tolle, Gelegenheit, Frau Stadler-Kaulich zu...03.02.2025 - 12:45 von Didi

- Ein interessanter und Praxis orientierter Beitrag von Hans...18.05.2024 - 16:55 von Joachim Böhnert

Kategorien

Archiv

- Juni 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- Oktober 2023

- August 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Juli 2022

- April 2022

- März 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- September 2021

- Juli 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Februar 2020